L’arte che non voleva esserlo

Cavenago accoglie con favore l’assenza di quella che oggi viene comunemente chiamata street art. Non la considera un segno di vitalità, bensì una forma manierista, un’eco stilizzata di ciò che accadeva nella New York degli anni Settanta, quando il graffito e il writing nascevano come atti radicali e socialmente collocati. Lì, il segno era urgenza, rottura, gesto di appartenenza a una comunità marginale; oggi, spesso, si riduce a formula estetica replicata, consumata e addomesticata.

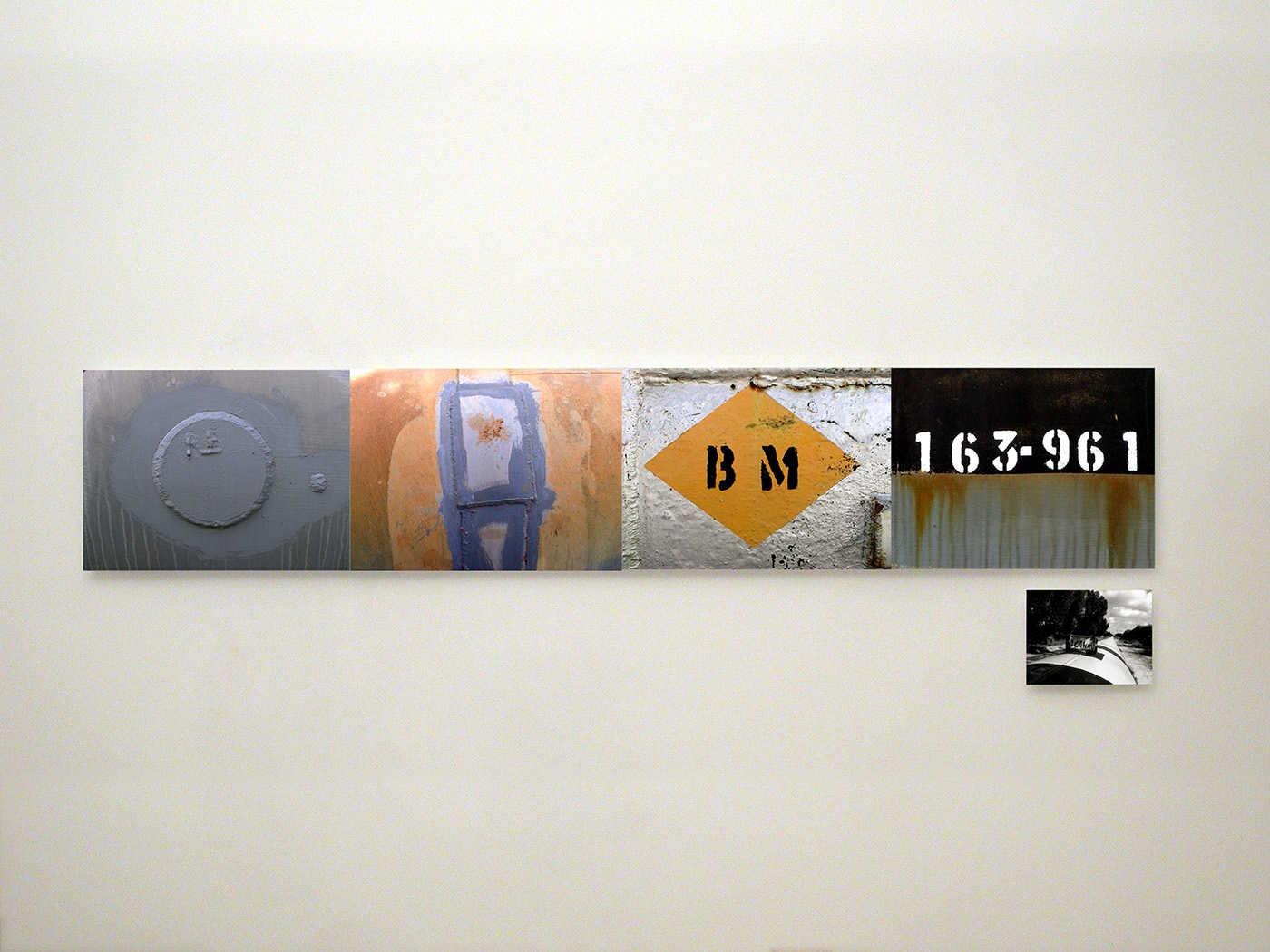

Lungo la pipeline non c’è spazio per questo. I segni che emergono sui tubi non sono l’espressione libera e personale di un individuo, ma tracce di lavoro, di necessità. Sono codici operativi: indicatori di controllo, simboli di manutenzione, istruzioni pratiche che rispondono a un’urgenza tecnica, non a un’urgenza comunicativa. In questo, paradossalmente, risiede la loro forza. Proprio perché non concepiti per “significare” in senso artistico, finiscono per aprire un campo di riflessione sulla sottile soglia che separa la funzione dall’immaginazione.

Cavenago non documenta semplicemente un’infrastruttura ingegneristica: attraverso la sua attenzione ai dettagli, mette in luce come il gesto utilitario possa involontariamente produrre forme dotate di valore visivo. Non è la street art ad apparire, ma un repertorio di segni impersonali che, sottratti al loro contesto tecnico e trasposti nello spazio dell’opera, si caricano di inattesa densità estetica. In questo scarto, tra la necessità che li genera e lo sguardo che li interpreta, si colloca la riflessione dell’artista: l’arte può nascere anche dove non è stata intenzionata, non per esprimere un io, ma come rivelazione silenziosa di un linguaggio collettivo e funzionale.

Social

Contatti

umberto@cavenago.info